7月上旬に第二波がきたときに動画を撮りまして、(リンク集のゆみさんのYouTubeチャンネル参照)そこから5ヶ月が経過し、感染拡大がみられるので、2020年12月以降のコロナに対する行動指針を決めるため、現時点でのデータ分析をすることにしました。

今回分析したのは以下の二点です

1.他の疾患との死亡率の比較

2.インフルエンザとコロナの罹患数の推移

死亡率を調べることで危険度が分かり、

罹患者数の推移を観察することで

今後の感染拡大が予想できると考えました。

それをふまえ、

3.今後すべきことを

考えました。

1.死亡率の分析

①インフルエンザとコロナの死亡率

まずはインフルエンザの死亡率とコロナの死亡率を比較します。

インフルエンザは罹患者数が多いので実数の集計はされていませんが、定点観測から日本国内では毎年140万人くらい罹患していると言われています。国民の11%が罹患している計算です。そして亡くなる方は毎年3~4000人で、罹患者の死亡率は0.1~0.2%です。

それに対しコロナはPCRに陽性者は12月8日現在で163,262人。(罹患者ではなくPCR陽性者、詳細は後述する)死亡者は2,381人で死亡率は1.46%(東洋経済新報社の集計12/8)でした。

東洋経済新報社の集計

毎年インフルエンザは140万人罹患するのにコロナは1万6000人しかPCR陽性になっておらず、蔓延しているかというと、そうでもないといえます。しかしながら死亡率はインフルエンザの10倍以上あります。

②スペイン風邪とコロナの死亡率

次にスペイン風邪とコロナの死亡率の比較をしてみました。

東京都健康安全センターの研究によると、1018~1020年のスペイン風邪は1018年の第一波で国民の37.3%が罹患し1020年までに43%が罹患しました。そしてスペイン風邪の死亡率は1.63%でした。このことから、コロナの死亡率は季節性インフルエンザよりスペイン風邪と似通っていると思われます。

東京都健康安全センターの研究

以上の考察から、コロナはスペイン風邪やインフルエンザのように流行してはいないけど、罹患すると100人に1.46人死亡するウイルスという認識で良いと考えています。

③コロナの死亡率の推移

またコロナの死亡率の推移も見てみました。国立国際医療研究センターのまとめた数値によると第一波4~5月と第二波7~8月では死亡率は下がっているようです。(6/6以前は2.6%以降は0.5%)国立国際医療研究センター

理由としては

・高齢者の割合が減った

・発症から入院までの期間が短くなり(7.6日→5.1日)重症になる前に入院するようになった。

・投薬など治療法が分かってきた

と分析されていました。

それではこのままコロナは爆発的な流行がなく、致死率は1.46%で制御できるウイルスになるのでしょうか?

2.インフルエンザとコロナの罹患数の推移

①感染者の推移

現在PCR陽性者と入院患者は第二波以上に増えています。

以下の資料参照↓

東洋経済新報社のまとめ

最近の陽性者の増加傾向の要因・理由として、以下のような考察があります。

・もともと風邪などは冬に流行する

・入国の緩和(入管でのコロナ増加)

・PCR陽性者にインフルエンザも含まれているかもしれない

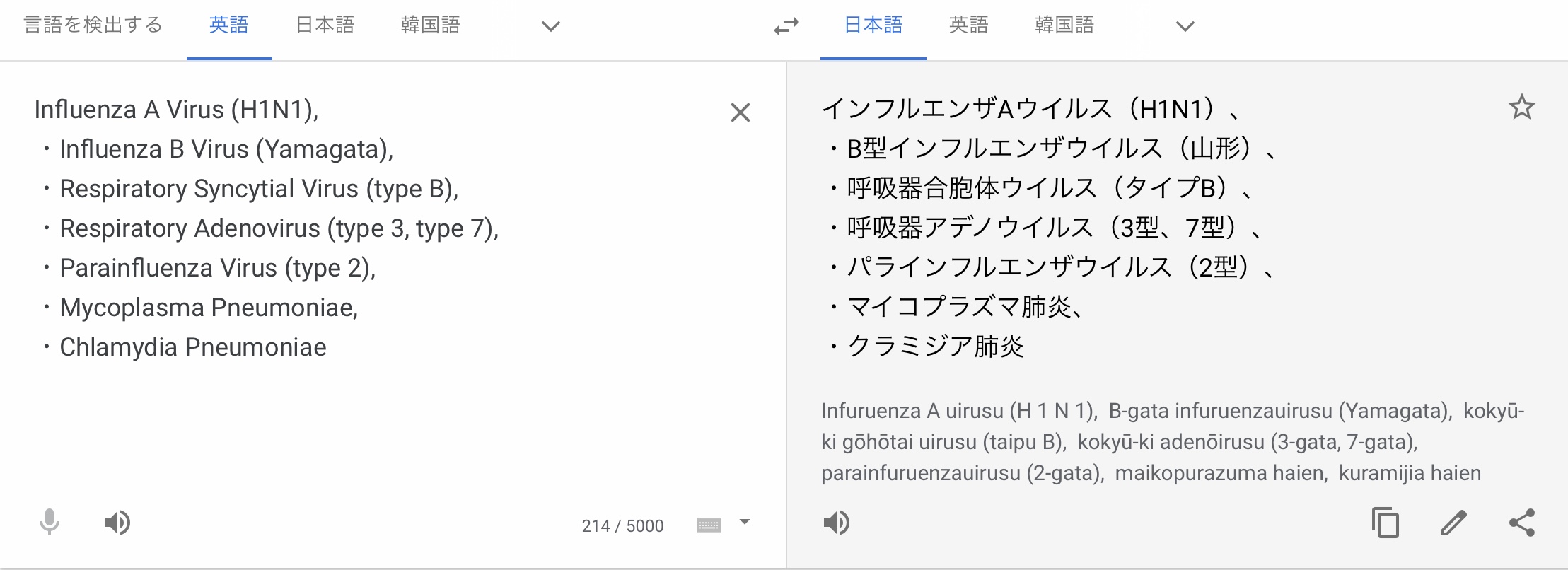

またPCR検査に引っかかるウイルスはコロナだけではありません。医療関係者に頂いたPCR検査キッドの説明書には以下のウイルスを検出しても陽性になるとありました。(英文でしたのでグーグル翻訳してみました)⇩

このことから、インフルエンザなどのウイルスも拾っている可能性があります。

補足:病院ではインフルエンザの検査をして陰性ならPCR検査をしているるのではないか?と考えていましたが、そのように厚生労働省が指導したのは9月のことで(資料)、12月現在、対応は医療機関によりまちまちなようです(神奈川県では神奈川モデルを作成し、まずインフルなら治療をし、それで改善しなければコロナ検査としています。他の自治体ではこのような指針がなく、一般の医療機関では徹底されていないようです)

またインフルエンザをコロナとカウントしているのでは?考える根拠として、昨年2月にインフルエンザの感染者数や入院者数が激減しとこと、現在のインフルエンザ入院者数が例年の3%程度であることが挙げられます。(11/29厚生労働省の集計)

厚生労働省の集計

(以下の表はスマホだと上手く反映されませんがPCであれば見られます。技術が足りず(涙))

| インフルエンザ入院患者数 | ||||||||||

| 9~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | うち死亡者数 | 死亡率 | |

| 平成29年 | 254 | 390 | 1,262 | 6,093 | 4,271 | 1,980 | 335 | 14,585 | ||

| 平成30年 | 195 | 323 | 1,767 | 9,487 | 5,934 | 2,156 | 185 | 20,047 | 3,405 | 23.3% |

| 令和元年 | 145 | 162 | 1,191 | 13,399 | 3,746 | 1,147 | 174 | 19,964 | 3,738 | 18.7% |

| 令和2年 | 747 | 635 | 5,447 | 4,764 | 1,143 | 219 | 12,955 | |||

| 令和3年 | 10 | 20 | 30 | |||||||

他方、北里大学の中山哲夫特任教授(ウイルス感染制御学)はウイルスは同時流行はしない。と述べており、インフルエンザが流行していないのか?コロナの感染者数にカウントされているのか?は、まだ断定できないところです。

しかしながら、いずれにせよ、毎年のインフルエンザの流行は1~2月で入院者数の累計は毎年20,000万人程度なのに対し、コロナでは12/8現在で22,000人の方が入院されており、例年のインフルエンザのピークが1~2月であることから、このまま流行が拡大すると、医療現場が崩壊し、死亡率も上がる可能性があると考えられます。

②医療機関崩壊を回避けるには

医療機関がひっ迫している理由として、コロナで陽性になった人のうち、65歳以上は入院させると国が各自治体に連絡をしていることがあげられています。そのため軽症であっても入院させられ、病床が埋まります。それに付随して重症者が軽症になった場合も、軽症病床が空かないため、ICUに留め置かれ、新たな重症患者が受け入れられない病院が出てきています。

前掲の国立国際医療研究センターの資料によると、

入院した軽中症者の死亡率は

0~29歳では0%、

30~49歳%0.1%、

50~69歳0.7%、

70歳以上9.4%

となっています。

つまり軽中症者は死亡率が低いということです。

そこで軽症者は自宅療養に切り替え、中症者のベッドを開け、重症者を受け入れ可能にして死亡者を減らすという取り組みも、神奈川県で始まりました。(神奈川県はダイアモンドプリンセス号の患者の受け入れを経験しているので、知見があり、対応が早いようです)神奈川県は点数式にて評価し、70歳以上でも無症状で基礎疾患がなく、リスク点数が低ければ自宅で療養するよう促しています。

厚生労働省は指針は示しても、実際の運用は各都道府県に任せており、今後、神奈川モデルを採用するところが増え、1~2月の流行拡大期を、医療崩壊をすることなく、乗り切れるかどうか?が大事なところだと思います

3.私たちが今後すべきこと

インフルエンザにしろ、コロナにしろ1~2月に感染者が増えることが予想されます。少しでも感染者数を少なくし、医療現場の負担をなくさなければならないと思います。そうでなければ、12月8日現在1.46%で収まっている死亡率も上がる可能性があります。

そこで私が考えるのは、

・感染症にかかりやすく、重症化しやすい人(基礎疾患がある方、70歳以上)は外出自粛をする。

・それ以外の人は、インフルエンザ並みの防御をして免疫を上げることに重点を置く。(ウイルスが入っても免疫で抑え込み、発症しなければ病院のお世話になることもありません)

免疫上げるには

・過度に心配しない(自律神経が乱れ、免疫が下がると言われています)

・散歩など適度な運動

・適度に菌に触れる

適度に菌に触れるのは意外かもしれませんが、免疫学では、人は集団生活をすることにより、お互いに持っている菌を交換し合い、免疫力を強化しあっていると考えられています。現在も小中高生は集団生活をしており、毎日適度に菌の交換をしているので、罹患率が低いのかもしれません。

また過度に除菌することもないと考えます。スーパーで買ってきたものをすべてアルコール消毒して、終わりなき戦いに疲れ果ててしまったという報道を見ましたが、それは確かに疲れます。(私も第一波のときにしていましたが、それだけで気も身体も疲れました、、、。)

選択は、その方の価値観にもよると思いますが、私自身は毎日の消毒で消耗するより、自分の免疫力を上げる方にシフトしました。1人が何人に移すか?を示す、実効再生産数はインフルエンザよりも低く、1.05人です。(前掲の東洋経済新報社の資料より)ということはインフルエンザ流行時にしていないことは、今回もしなくていいと判断しました。

以上、分析してみた結果、

・死亡率はインフルエンザより高く、医療現場の負担を減らすために罹患しないようにする。

・罹患しないためには、免疫が低い人は外出を控える。それ以外の人はインフルエンザ並みの防御をしながら、過飲せず、よく寝て、適度に運動し、免疫力を高める。で良いと考えます。

コロナについては未知の部分もありますが、報道は偏ることもあるので、今後も迷ったときは数値をみていこうと考えております。

数値を見ただけの私見ですが、参考になりましたら幸いです。